|

読解.文法 (200点 90分) 問題Ⅰ 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1・2・3・4から最も適当なものを一つ選びなさい。

人間が環境に適応してうまく生きていくためには、子どもにしろ、学生にしろ、あるいはま た社会人にしても、さらに一家の主婦でも一国の総理大臣でも、自分のおかれた状況を意識し、その中での自身の立場をよく知り、考え、それによって今どのように行動したらよいかを正しく 判断することがもとめられます。この場合に動員される精神機能が、知能です。したがって知能には、直感とかひらめきのような瞬間的に心に浮かぶ判断力から、瞬間的にはわからないが 長時間熟慮のすえにようやく一つの判断にたどりつく心の働きまで含まれることになります。 問(1) 第1段落(人間が環境に……含まれることになります。)では何を説明しているか。

1.環境への適応について 2.知能について 3.直感について 4.心の働きについて

1.これによって 2.この中で 3.これについて 4.これに対して

1.[ A ] 2.[ B ] 3.[ C ] 4.[ D ]

1.その本能 2.そのサル 3.その物体 4.その直感

1.知能とみるべきでしょう。 問(6) ⑤「レベルに大きな差はあるものの」とあるが、これに最も近い内容のものは次のどれか。

1.サルのほうが知能が高いと判断される場合も多くあるが

1.食べ物を食べたいと思う

1.知能的行動と反射的·本能的行動によって生活しているという点で

問題Ⅱ 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。答えは、1・2・3・4から最も適当なものを一つ選びなさい。 (ヨゼフ·ロゲンドルフ「ニッポンの大学生』主婦の友社による) 問(1) ①「友人から聞いた話」の内容に含まれるのは次のどれか。

1.事故でおおぜいの人が死んだ。

1.おおぜいの人が見ていたから。

1.自分に罪はない 問(4) ④「悪くすると」とあるが、たとえばどうしいうことか。

1.青年がその事故で病気になったりすると 問(5) ⑤「大いに感動した」のはなぜか。

1.青年にはケガがなかったから。

1.人道的な面もあるが、自動車事故があると損をする人もいる。

1.理屈だけで判断しないこと 問(8) 文中の「友人」について、この文章からわかることは次のどれか。

1.日本語がほとんどわからない。 問題Ⅲ 次の(1)~(7)の文章を読んで、それぞれの問いに対する答えとして最も適当なものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

(1)人間社会では、第二次世界大戦の頃から、科学技術がめざましく進み、生産活動は巨大 化し、世界人口は急速に増加した。このことは、人類の繁栄として喜ぶべきことであろうが、反面、各種の公害が大きく浮かびあがり、また、地球は人間社会にとって狭くなってきた。人間活動の巨大化は自然界を変え、それが人間社会にフィード·バックしてくるおそれも出てきた。 (高橋浩一郎.岡本和人編著「21世紀の地球環境」日本放送出版協会による) 問(1) この文章の内容から考えると、どのように「大きく方針を変える」のが適当か。

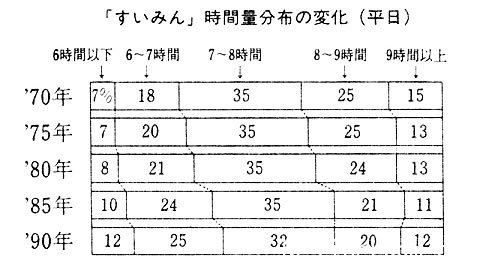

1.人間活動の巨大化を制限する。 「すいみん」時間量分布の変化(平日) (NHK世論調査部編『図説日本人の生活時間1990』日本放送出版協会による)

問(1) 問いa~dに入や数字の組み合わせとして、適当なものはどれか。

1.a 18% b 25% c 35% d 32%

2.a 25% b 34% c 40% d 32% 3.a 25% b 37% c 15% d 12% 4.a 25% b 37% c 40% d 32%

(3)人はいつ死ぬかという研究をしている外国の社会学者が調査をした結果、誕生日の1カ月くらい前からの死亡率が急に下がるが、誕生日がすぎてしばらくすると、また上昇するようだということに気づいた。どうして、誕生日が人の死に関係するのか、この社会学者は、お祝いをしてもらえる日を心まちにしているのが延命効果をもつのではないかといっ 解釈を下した。医学者はなんどいうか知らないが、人間にはそういう科学ではわり切れないところがあるに違いないと、その話をきいて勝手に想像したことがある。

(外山滋比古『同窓会の名簿』PHP研究所による)

問(1) 筆者はこの社会学者の意見についてどう思っているか。

1.科学的ではないが、受け入れられる。

2.科学的だが、受け入れられない。 3.科学的ではないので、受け入れられない。 4.科学的なので、受け入れられる。 (4)日本は世界でも有数の地震国である。地震と地震予知にたいする世の関心もたかい。しかし地震予知は一つ間違えば大へんな社会的混乱をまねくことになり、諸刃の剣ともいう べきものである。しかも日本中で直前の地震予知ができるのは今のところ東海地方だけである。純粋に学問的な意味でも、予知できる場所はかぎられている。まして社会に警告を 与える形での予知はそう簡単にできるものではない。行政的な対応がとれぬままに、中途半端な予知情報がもれたときの大混乱は想像にあまりある。

(浅田敏『関東·東海地震と予知』岩波書店による)

問(1) 地震予知について筆者がいちばん言いたいことは何か。

1.関心がいちばん高いのは日本である。

2.どんなやり方であってもしないほうがよい。 3.正確にできるのは東海地方だけである。 4.うまくやらないと社会的な混乱をまねく。

(5)一個の製品は、常に、二つの機能を持っているといえます。一つはその製品が、そもそもの目的で使用されるために備えている本来的で実用的な機能です。例えば、コップ、机、時計、照明、家屋、自動車、橋……といったその対象物の名称が示している機能です。その機能は顧客が自由に選べませんので、非選択的機能とも呼ばれています。もう一つは、より使いやすい、より美しい、より楽しい、より高級な、より好ましいなどといった感情に訴えかける付加価値的な機能です。これを情報的機能といいます。この 機能は顧客が自由に選ぶことができますので、選択的機能とも呼ばれています。

(平井敏夫『色をはかる』日本規格協会による)

問(1) この文章の内容から言えることは次のどれか。

1.コップに水やジュースを入れて飲むのは、コップの選択的機能である。

2.コップに水やジュースを入れて飲むのは、コップの情報的機能である。 3.コップに花の絵が描いてあるのは、コップの非選択的な機能である。 4.コップに花の絵が描いてあるのは、コップの付加価値的な機能である。

(6)つい先日のことだが、アメリカのあるスポーツ指導者が日本の競技者についていってい た言葉を新聞で見て興味をひかれた。日本人はスポーツの上に自分の人生を築いている。出発点に人間がいない。それではダメだというのである。

これは、ほとんどそのままわれわれの音楽にもあてはまる。何故音楽をやるのかということを問う前に音楽から出発する。だから、学生のうちは、あるいはコンクールまでは良いが、その先にはつながらない。これだけの音楽の水準を確保しながら、本当の大家が生まれない。

(遠山一行「音楽の出発点に『人間』はいるか」1991年3月19日付毎日新聞夕刊による)

問(1) この文章で、筆者は何を言いたいのか。

1.音楽をする人も、スポーツをする必要がある。

2.なぜ音楽をやるのかをはじめに考えるべきだ。 3.音楽をスポーツのように考えてはいけない。 4.まず演:奏の技術を高めなければならない。 (7)ギリシャ時代、人間は精神と肉体の調和した発達を理想とした。機械文明の進んだ現代に於いては、人間の精神と肉体とはきりはなされてしまった。というよりも、人間自身が 自己を喪失させまいとする努力から、心は肉体とは別に自由に飛翔できるように彼自らが願い、それが可能になった。精神の異常な状態が現代にあっては、かえって正常であり、健康であるわけである。

(三田富子「眼と心によるスケッチ」、臼井吉見・河盛好蔵編『大学生第二集』潮文社による)

問(1) 「精神の異常な状態」とはこの場合どんな状態か。

1.精神が肉体と調和した状態

2.人間が自己を喪失した状態 3.精神が肉体から切り離された状態 4.精神が自由を失った状態 |